Javier Grossutti

L'emigrazione nel territorio comunale di Pozzuolo del Friuli

1. Premessa

La descrizione dei flussi migratori verso l'estero nel territorio comunale di Pozzuolo del Friuli è il primo compito di questa indagine: il periodo preso in esame si snoda tra la seconda metà dell'Ottocento e gli ultimi decenni del secolo scorso. Per ogni frazione del comune vengono segnalati destinazione geografica, attività professionale e anno di partenza o di arrivo di emigrati e rientrati. Cancellazioni e iscrizioni anagrafiche documentano i tratti principali della mobilità geografica degli abitanti di Cargnacco, Carpeneto, Pozzuolo, Sammardenchia, Terenzano e Zugliano, mentre annotazioni di matrimonio contratto in paesi stranieri, nascite e notizie sui pozzuolesi all'estero raccolte nei registri comunali e parrocchiali integrano la conoscenza del gruppo dei migranti. La consultazione dei registri anagrafici comunali e parrocchiali ha permesso, quindi, di tracciare una mappa abbastanza completa dei pozzuolesi che, nell'arco di più di cent'anni, si spostarono verso l'estero. Molti degli emigranti rientrarono; la maggior parte, tuttavia, si stabilì nelle nazioni di destinazione.

L'individuazione del numero, del nome e della nazione di residenza dei pozzuolesi e dei discendenti attualmente all'estero integra la descrizione “storica” dei flussi migratori nel territorio comunale di Pozzuolo del Friuli. Il contatto con singoli e famiglie ha permesso, quindi, di definire con maggior chiarezza l'evoluzione della comunità nei paesi stranieri, di precisare le caratteristiche degli emigrati e dei loro figli, nipoti e pronipoti nati e cresciuti nei paesi esteri. Questi, pur vivendo all'estero, mantengono ancora profondi legami identitari con i borghi di origine: l'elevato numero di adesioni alla verifica comunale realizzata tramite l'invio di un questionario a tutti gli iscritti all'A.I.R.E. evidenzia, infatti, un interesse reale verso la terra delle radici.

2. L'anagrafe dei pozzuolesi e dei loro discendenti residenti all'estero

L'esame dei registri anagrafici comunali e parrocchiali permise di costruire una anagrafe della comunità dei pozzuolesi emigrati e dei loro discendenti residenti all'estero. La realizzazione di questa anagrafe seguì, nell'ordine, tre fasi. Nella prima furono esaminati i registri anagrafici comunali (foglio di famiglia, registro di emigrazione, registro di immigrazione) e parrocchiali (registro della popolazione di Cargnacco, Carpeneto, Pozzuolo, Sammardenchia, Terenzano e Zugliano). Nella seconda si procedette alla consultazione dell'A.I.R.E., l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, che accoglie il nome, la data e il luogo di nascita e l'indirizzo attuale dei pozzuolesi e dei loro discendenti in possesso di cittadinanza italiana residenti all'estero. Il contatto con tutti gli iscritti all'A.I.R.E. del Comune di Pozzuolo del Friuli costituì, infine, la terza fase della ricerca. Le informazioni fornite direttamente da questi mediante una scheda personale contenente notizie sull'esperienza migratoria e sul nucleo familiare nel paese di attuale residenza permise di confrontare e di integrare i dati fino allora ottenuti.

A cavallo tra Ottocento e Novecento, partenze tendenzialmente definitive verso l'Argentina avvenute nel territorio comunale di Pozzuolo e a Carpeneto (che fece parte del Comune di Lestizza fino il 1 aprile 1910) sono annotate nei registri della popolazione conservati presso le parrocchie delle diverse frazioni. I registri parrocchiali contengono inoltre numerose notizie su nascite, matrimoni e decessi avvenuti all'estero, soprattutto nei paesi dell'Europa centrale, a riprova di un'emigrazione stagionale che coinvolge anche le donne. La segnalazione sistematica da parte dei registri anagrafici comunali sul movimento della popolazione in entrata e in uscita risale invece ai primi anni del Novecento e procede regolarmente fino ai nostri giorni. Registri parrocchiali e comunali non presentano di regola omissioni o lacune nella registrazione dei movimenti anagrafici anche se per quanto riguarda un numero relativamente limitato di fogli di famiglia la soppressione di una parte dei bordi esterni rese difficile la lettura della destinazione migratoria della persona cancellata.

Lo “Schedario degli emigrati e dei residenti all'estero originari del comune di Pozzuolo”, realizzato sulla base delle informazioni contenute nei registri della popolazione comunali e parrocchiali e di quelle fornite dai pozzuolesi e dai loro discendenti attualmente residenti all'estero, presenta l'elenco delle persone cancellate e iscritte da e per Carpeneto, Sammardenchia, Terenzano, Cargnacco, Pozzuolo e Zugliano, quindi i nominativi di coloro che nacquero, si sposarono o morirono all'estero. I nominativi sono disposti per frazione di provenienza, nell'ordine, Carpeneto, Sammardenchia, Terenzano, Cargnacco, Pozzuolo e Zugliano: le persone di cui non è stato possibile identificare frazione di provenienza perché i relativi documenti anagrafici segnalavano genericamente Pozzuolo come paese di nascita o residenza o perché discendenti di emigrati iscritti all'A.I.R.E., sono invece state inserite alla fine dello schedario. In tutti i casi, di ogni individuo viene segnalato nell'ordine, laddove è possibile, cognome e nome, luogo e data di nascita, appartenenza ad un gruppo familiare, attività, città e paese di destinazione, località di origine (domicilio nel momento della variazione anagrafica ovvero della partenza), anno di cancellazione, fonte d'Archivio comunale o parrocchiale in cui viene segnalata la registrazione della variazione anagrafica, indirizzo attuale comprensivo del recapito telefonico e della posta elettronica ed eventuale rientro in Italia. La segnalazione del matrimonio, la data di morte, il grado di parentela con altre persone accolte nello schedario e in genere notizie sulla persona censita sono contenute nell'ultimo campo dello schedario: le note. Le informazioni fornite direttamente dagli interessati tramite l'invio di una scheda anagrafica sono indicate sotto la voce “verifica comunale” e integra la fonte comunale o parrocchiale di riferimento. Bisogna precisare, tuttavia, che i registri anagrafici comunali e parrocchiali non sempre segnalavano nome e cognome di tutti gli emigranti: talvolta, nelle intenzioni di chi partiva, perfino di quegli che raggiungevano i paesi d'oltreoceano, l'emigrazione era considerata temporanea e la persona non veniva, quindi, cancellata anagraficamente.

Lo schedario degli emigrati del territorio comunale di Pozzuolo e dei loro discendenti raccoglie 2.366 nominativi, inclusi i 320 di cui è segnalato il rientro. Gli iscritti all'A.I.R.E. comunale (alla data del 26 novembre 2003) sono 512. Le 227 schede anagrafiche di risposta alla “verifica comunale” hanno permesso di identificare 114 nuovi nominativi (nella maggior parte si tratta di coniugi, figli, nipoti e pronipoti di emigrati nati all'estero che non dispongono di cittadinanza italiana) e di recuperarne 10 altri “cancellati per emigrazione” (non iscritti all'A.I.R.E.) e 103 iscritti all'A.I.R.E.: si tratta di 113 persone già segnalate nello schedario. Allo stato attuale della ricerca la comunità dei pozzuolesi all'estero dovrebbe raggiungere le 636 persone, vale a dire il totale degli iscritti all'A.I.R.E. più i 114 nuovi nominativi più le 10 persone “cancellate per emigrazione”, ma non iscritte all'A.I.R.E. Tenendo conto tuttavia che alla verifica comunale aderirono solo 103 su 512 iscritti all'A.I.R.E., si deve supporre che ulteriori indagini potrebbero aggiungere un numero di nominativi più alto. L'erroneo indirizzo postale di molti iscritti all'A.I.R.E. (numerose sono state le lettere tornate indietro per irreperibilità dei destinatari) non ha permesso di contattare altrettanti pozzuolesi e discendenti residenti all'estero.

Come dimostrano altri tentativi già condotti in Friuli a livello comunale, l'importanza di una anagrafe aggiornata degli emigrati consente di ripercorrere l'itinerario migratorio dei molti compaesani di cui spesso perfino le proprie famiglie hanno perso i fili, permette di ritrovare materialmente nominativo e dati anagrafici di espatriati e rientrati 1. Sapere infatti quanti sono e dove sono i pozzuolesi emigrati, i loro figli e nipoti residenti all'estero facilita il dialogo con questa parte della comunità di Carpeneto, Sammardenchia, Terenzano, Cargnacco, Pozzuolo e Zugliano ancora legata ai paesi d'origine. Definire quindi le caratteristiche della comunità all'estero è sicuramente premessa per riallacciare un dialogo che potrebbe presentare innumerevoli possibilità di crescita.

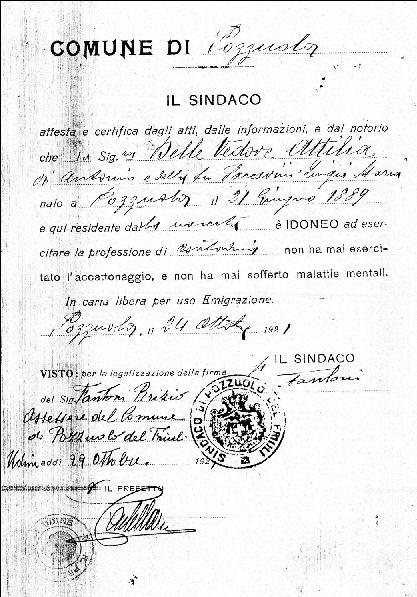

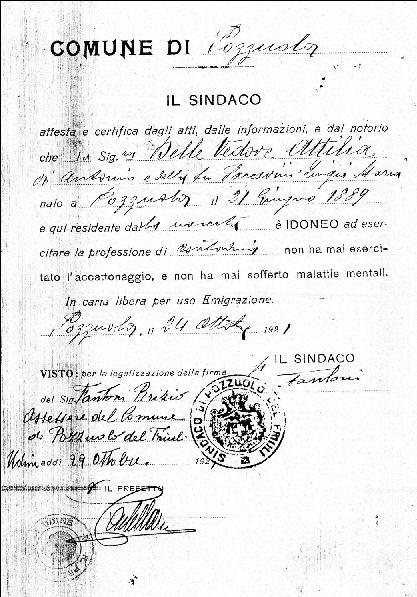

Attestato rilasciato dal Comune di Pozzuolo ad Antonia Della Vedova che parte per l'Argentina

Attestato rilasciato dal Comune di Pozzuolo ad Antonia Della Vedova che parte per l'Argentina

3. Da Cargnacco, Carpeneto, Pozzuolo, Sammardenchia, Terenzano e Zugliano verso Stoccarda, Buenos Aires e Rosario (1866-1915)

L'attenzione a ogni singola frazione del territorio di Pozzuolo, resa materialmente effettiva nella suddivisione per paese di provenienza degli emigranti e dei loro discendenti nello schedario anagrafico, tende a presentare il comune nel suo insieme come un organismo ben differenziato. Le modalità e le diverse destinazioni dei flussi migratori verso l'estero a Cargnacco, Carpeneto, Pozzuolo, Sammardenchia, Terenzano e Zugliano dimostrano infatti le sfumature e la complessità di un fenomeno che pur mantenendo una certa omogeneità “comunale” presenta specificità del tutto paesane. Tra Ottocento e Novecento, l'esplorazione degli archivi anagrafici parrocchiali e comunali indica, per esempio, una maggior incidenza dei flussi verso i paesi dell'Europa danubiana a Pozzuolo, Terenzano e Zugliano, mentre a Carpeneto le annotazioni delle partenze per l'Argentina sovrastano quelle per le più vicine nazioni d'oltralpe. In realtà i registri anagrafici non segnalano, di regola, partenze stagionali per le nazioni del Centro Europa, ma le annotazioni di matrimoni (spesso contratti con donne tedesche), nascite e morti avvenute in questi paesi a cavallo tra Ottocento e Novecento indica una presenza consolidata. A Ditzingen, nel Baden-Württenberg, nascono per esempio i quattro figli del fornaciaio Giuseppe Fasano, rispettivamente nel 1912, 1914, 1916 e 1918, mentre la nascita del quintogenito Dino a Terenzano nel 1921 segnala il rientro in paese della famiglia. Nella città tedesca nascono anche Giulia Marchiol, classe 1909, figlia dei fornaciai Giuseppe Marchiol di Lestizza e di Giulia Cignola di Pozzuolo, e Lino Venturini, classe 1912, figlio del bracciante Egidio Venturini di Terenzano e della operaia Carolina Tonià. Dopo un breve rientro a Remanzacco nel 1913, dove nasce il secondogenito Bruno, gli altri tre figli dei coniugi Venturini nascono rispettivamente a Ludwigsburg nel 1917, 1918 e 1920. Il fornaciaio Remigio Venturini di Terenzano approda, invece, a Gemmingen, sempre nel Baden-Württenberg, dove la moglie Ida Pontoni dà a luce quattro figli: Risieri nel 1910, Fiorello nel 1913, Toselli nel 1917 e Carina nel 1920. Subito dopo, la famiglia rientra in Italia e il 23 marzo 1921 viene cancellata per Remanzacco. Nel 1911 Enrico Venturini di Terenzano sposa a Tübingen (Baden-Württenberg) la tedesca Maria Epple e dal matrimonio nascono Anna (a Riedseltz in Alsazia nel 1910), Rosa (a Tübingen nel 1911), Amelio, Eugenio e Rinaldo (a Ditzingen rispettivamente nel 1913, 1915 e 1916) e Oscar (Schorndorf nel Baden- Württenberg nel 1919). Tra Stoccarda ed Esslingen nel Baden-Württenberg nascono Carlo (1902), Eugenio (1905), Elisa (1909), Clara (1913), Carlo (1915) e Corrado (come risulta iscritto nei fogli di famiglia comunali) o Helmut (come invece aderisce alla verifica comunale) nel 1918: sono tutti figli della tedesca Anna Lautenschlager e del bellunese Giovanni Veri, che parte da Terenzano per Esslingen nel 1900. La grande guerra non sembra riportare in patria neanche la famiglia di Giuseppe Galluzzo di Terenzano, emigrato in Germania nel 1912. A Nothberg, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, Giuseppe sposa la tedesca Elena Hammensfahr il 29 marzo 1918: i tre figli Guglielmo, Giovanni e Anna nascono nella vicina Hastenrath nel 1918, 1921 e 1925.

Altri friulani di Terenzano sono a Monaco di Baviera, a Münster nella Renania Settentrionale-Vestfalia e a Edelfingen nel Baden-Württenberg, mentre quegli di Zugliano sono presenti a Chemnitz (Sassonia), a Stoccarda (nel quartiere Vaihingen), Nellingen, Edelfingen, Frickenhausen e Weinsberg (Baden-Württenberg), a Solingen (Renania Settentrionale-Vestfalia), ma anche a Corabia in Romania e a Moravská Ostrava nella Repubblica Ceca. Le segnalazioni di matrimoni e nascite avvenute nella Confederazione Elvetica sono quasi limitate agli emigranti originari dal capoluogo comunale e riguardano il periodo 1906-1913. I fratelli Ceschia di Pozzuolo, per esempio, si sposano nel cantone Turgovia tra 1908 e 1912: il 23 marzo 1912, a Romanshorn, Teodolindo (classe 1882) sposa Maria Daldin di Valdobbiadene; Giobatta, fornaciaio nato nel 1884, contrae matrimonio con la compaesana Rosa Duca a Kreuzlingen il 31 ottobre 1908 mentre Antonio e Luigia Checuz si sposano a Emmishofen il 28 settembre 1912. Altri pozzuolesi sono a Malans, Igis e Mastrils nei Grigioni, ma soprattutto nel cantone Turgovia. Nei registri anagrafici comunali e parrocchiali di Pozzuolo le annotazioni per variazioni anagrafiche, tuttavia, riguardano prevalentemente la Germania e in special modo Ditzingen, Mühlacker, Schorndorf, Dörrmenz, Birkenfeld, Waiblingen, Alpirsbach, Oberesslingen, Karlsruhe e Stoccarda nel Baden-Württenberg; Thaldorf, Gochsheim e Saal nella Baviera e Kronberg nell'Assia. A Villacco, in Carinzia, nascono i figli di Gottardo Duca e di Marianna Pituello di Pozzuolo, rispettivamente, Palmira nel 1905, Querino nel 1907 ed Elisabetta nel 1909. A Vinkovci, in Croazia, invece, nascono i tre figli di Francesco Serafino e Filomena Milocco di Pozzuolo, rispettivamente nel 1913, 1914 e 1917. Registri parrocchiali e comunali di Cargnacco, Sammardenchia e Carpeneto segnalano un numero poco significativo di nascite, matrimoni e morti avvenute nei luoghi di emigrazione dell'Europa centrale e riguardano Bölingen nella Renania-Palatinato; Edelfingen, Villingen e Mühlacker nel Baden-Württenberg; Neufahrn nella Bassa Baviera; Klagenfurt nella Carinzia e Bucarest in Romania. Nelle tre frazioni, tuttavia, il lavoro stagionale nelle fornaci tedesche coinvolge un numero significativo di uomini e ragazzi. A cavallo tra Ottocento e Novecento, gli abitanti di Sammardenchia, per esempio,

emigravano a piedi portandosi dietro gli attrezzi del mestiere, carriola compresa, e l'età minima era di 9 anni, perciò non era difficile vedere partire tre generazioni contemporaneamente. Verso la fine del 1800 e all'inizio del 1900 l'età minima passò a 12 anni, però se qualcuno era di buona costituzione, veniva assunto anche se più giovane, e la maggior parte andava a lavorare nelle fornaci di mattoni 2.

A Pozzuolo e nelle sue frazioni, l'importanza del Baden-Würtemberg e dell'area di Stoccarda in specie come principale meta migratoria centro-europea è correlata al predominio dei mestieri legati all'edilizia, nell'ordine, fornaciaio, bracciante e muratore 3. Nel 1909, Guido Picotti, ispettore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Udine, riporta alcune osservazioni sulle caratteristiche dell'emigrazione a Pozzuolo:

L'emigrazione porterebbe maggiori vantaggi se gli emigranti trovassero lavoro all'estero per un più lungo periodo e se durante l'inverno non sciupassero buona parte dei guadagni nei vizi. Vi sono qui emigranti di condizione agiata e questi portano a casa i maggiori risparmi, perché più economici. In genere, gli emigranti (tutti fornaciai), ripetiamo, sono in ottime condizioni di salute. I fanciulli di 12-13 e 14 anni non presentano punto traccie di patimenti o d'arresto di sviluppo fisico 4.

I fanciulli che raggiungono le fornaci tedesche seguono il genitore o vengono affidati a parenti o compaesani: è il caso di Libero Chiandussi che, nel 1907, a solo undici anni, segue il fratello Elia nelle “Germanie” 5. Nel 1910, Elia si trasferisce in Argentina, ma, qualche anno più tardi, rientra in Friuli per arruolarsi nell'esercito italiano impegnato nella grande guerra. Nel 1926, Elia Chiandussi raggiunge nuovamente l'Argentina.

Per i friulani, quindi, il lavoro stagionale nelle “Germanie” prima della Grande Guerra è fatto accertato e documentato 6. Per gli abitanti di Cargnacco, Carpeneto, Pozzuolo, Sammardenchia, Terenzano e Zugliano, le informazioni sulla situazione della popolazione, trasmesse alla Curia udinese in occasione delle visite pastorali, chiariscono la dimensione del flusso. La relazione redatta nel 1912 per Carpeneto segnala che gli emigranti “sono circa 150 in tutta la parrocchia. […] Si distribuisce “L'amico dell'emigrante” del Segretariato del Popolo, si raccomanda l'iscrizione al detto Segretariato. Pochi però si iscrivono non essendo ancora stati capaci di comprenderne l'importanza” 7. A Pozzuolo gli emigranti sono “circa 300. Vanno in Germania, Austria e pochi nella Svizzera. Il parroco cura la loro iscrizione al Segretariato del Popolo e fa una funzione annua per essi e lontani si mantiene con essi in corrispondenza”, mentre a Cargnacco sono “circa 30 persone” 8. A Sammardenchia “su 830 anime circa, 120 emigrano, di solito e per lo più vanno in Baviera e in Stiria”; a Terenzano “150 uomini e 50 donne emigrano e si disperdono in parecchie parti”, mentre a Zugliano gli emigranti sono “una quindicina” 9. Le relazioni redatte nel 1920, che illustrano la situazione migratoria nel periodo precedente la grande guerra, sono sostanzialmente concorde con le notizie raccolte nel 1912. A Pozzuolo, per esempio, “prima della guerra vi erano circa un centinaio di uomini emigranti e una decina di donne, di questi circa 40 erano ascritti al segretariato dell'Emigrazione”; nelle vicine Carpeneto e Orgnano “si avevano circa 200 emigranti (Germania, Austria, America, pochi in Francia). Si tentò di iscriverli al Segretariato del Popolo con ripetute conferenze fatte dal parroco, Biavaschi, Ostuzzi, Paoloni. Quasi sempre inutilmente. Diffidano da queste associazioni specie ove si tratta di pagare anche una piccola quota. Tentò invano anche il Segretariato dell'Emigrazione” 10.

Tra Ottocento e Novecento le partenze definitive verso oltreoceano, Argentina in specie, non sono infrequenti, ma sono di regola inferiori a quelle temporanee verso i paesi europei. Secondo le indagini sulle “cause e caratteri particolari dell'emigrazione propriamente detta” condotte dal Ministero di Agricoltura Industria e Commercio, nel triennio 1882-1884, a Pozzuolo, gli emigranti temporanei sarebbero 268, quelli definitivi 43; nel 1888, le cifre sono quasi analoghe, rispettivamente 267 e 50. “La miseria e i tenui salari” sono le cause che avrebbero determinato la partenza degli emigranti che – segnala il sindaco di Pozzuolo - dovrebbero trovarsi “a Buenos Aires, Santa Fe, Cordoba, Tucuman gli agricoltori e i braccianti; nell'Austria-Ungheria e in Bosnia i fornaciai” 11. L'analisi dei registri anagrafici comunali e parrocchiali permette di delineare caratteristiche migratorie che divergono da paese a paese: mentre a Pozzuolo, Sammardenchia, Terenzano e Zugliano il numero degli stagionali sembra essere prevalente, a Cargnacco e soprattutto a Carpeneto predominano le partenze (definitive) verso l'Argentina. Secondo i registri anagrafici comunali e parrocchiali, i primi passaggi verso oltreoceano riguardano, tuttavia, Sammardenchia, Pozzuolo e Terenzano. La famiglia di Domenico Di Giorgio (nato a Orsaria nel 1831) e di Filomena Bassi (nata a Zugliano nel 1845) con i figli Luigi, Eva, Rachele, Giosuè ed Enocchia (tutti nati a Chiasottis tra 1869 e 1877) vengono cancellati, genericamente, per l'America nel 1878; i Di Giorgio erano arrivati a Sammardenchia provenienti da Chiasottis appena un anno prima. Francesco Dusso di Sammardenchia assieme alla moglie Teresa Nazzi ed al figlio Giuseppe vengono cancellati per l'Argentina nel 1879 anche se la data dell'uscita dal Comune risale, secondo gli archivi, al 1877: oggi, i discendenti di Teresa e Francesco Dusso sono a Camilo Aldao nella provincia di Cordoba e nella città di Catamarca. A Pozzuolo i fogli di famiglia segnalano la partenza per l'America di Antonio Mondolo nel 1880, mentre a Carpeneto la prima cancellazione per l'America risale al 1889: si tratta di Domenico Pozzo nato nel borgo friulano nel 1869. I registri anagrafici parrocchiali e comunali non danno invece notizie del gruppo di Terenzano partito per l'Argentina nel 1878. Il “Giornale di Udine” del 7 febbraio 1879 pubblica infatti la lettera inviata dalla nazione latino americana da GioBatta Piva di Terenzano ai parenti rimasti in Friuli. Il Piva, che si trova a San Lorenzo non lontano da Rosario, segnala che

col giorno d'oggi che scrivo [27 novembre 1878] siamo andati al campo alla raccolta del frumento per stare circa 3 mesi e siamo tutti 3 assieme cioè Piva, Galluzzo Luigi, Marchioli Francesco, un di Galleriano, ed anche quelli di Lestizza, e quando avremo terminato il lavoro di questa raccolta, se non troviamo altro lavoro siamo disposti di ritornare alla Patria; il giorno 17 io mi ritrovavo in Rosario dove arrivano glie emigranti colla quantità di 50 famiglie e li hano mandato in un posto dove sono stato anco io al lavoro che si chiama S. Paco che li forse staranno qualche mese su quei terribili deserti, io non vorei vedere la mia famiglia a tribulare come tocca a questi infelici che le loro case sono il cielo e la terra scoperta; osservate pur bene cari fratelli queste poche righe che se io avessi da scrivere il tutto mi vorei un foglio come una grandissima tavola e tanto il tutto non potrei spiegarvelo.

Il Piva, tuttavia, si dichiara “contento di essere venuto solo in persona perché se fosse venuta tutta la famiglia si sarebbe all'Inferno prima di morire”. Un destino che, secondo il Piva, era toccato al compaesano Menozzi Abelle di Zugliano che

dimora in mezzo ad un bosco con una casa che mi pare di vedere una grotta di Eremitto i suoi piccoli figli sono morti 2 suo fratello gli è scampato, e non sa dove, per la grande miseria che sofriva tanto e vero che tutto il denaro che aveva e rimasto con le mani vuote ed a dovuto vendere la biancheria della donna per saciarsi della fame e ancora volete credere alle sue imposture che fa a posta perché vengano degli altri a tribulare in sua compagnia 12.

Altri compaesani invece sarebbero riusciti a fare fortuna come ad esempio “certi fratelli Missaglia Pietro, Vincenzo e Luigi, che partiti vari anni sono, poveri braccianti, da Pozzuolo, ora sono proprietari [a Buenos Aires] di 400 ettari di terreno, di 150 buoi, 45 cavalli, 3 case e tutti gli attrezzi e macchinario inerente all'agricoltura” 13.

La fuga verso le campagne argentine non sembra tuttavia coinvolgere i villici di Pozzuolo, relativamente poco numerosi rispetto al resto dei friulani. Il “Comitato pel Patronato degli agricoltori friulani emigranti” costituito dall'Associazione Agraria Friulana nel 1877 segnala le partenze verso l'America meridionale a partire dal 1878. In quell'anno, da gennaio a marzo, le partenze da Pozzuolo sono 34 di cui 11 persone sole e 7 famiglie; i passaporti rilasciati ad ottobre sono 2 di cui uno per un singolo e uno per una famiglia per un totale di 4 persone, mentre quelli rilasciati a novembre sono 3 per due famiglie e un singolo per complessive 7 persone. A dicembre partono per Buenos Aires 45 persone. Nel 1879 il “Bullettino della Associazione Agraria Friulana” non segnala partenze da Pozzuolo verso oltreoceano. Nel 1880 i passaggi verso l'America meridionale sarebbero 6 a gennaio, 8 a marzo (di cui 6 persone provenienti da Terenzano) e 1 mugnaio ad ottobre. Nel gennaio 1882 una famiglia di Pozzuolo composta da 7 persone si porta in Argentina, mentre a febbraio parte 1 persona, 5 a novembre e 1 a dicembre. L'unica partenza da Pozzuolo nel 1882 sarebbe, secondo il “Bullettino”, quella di una lavandaia con un bambino.

Come nel caso dei passaggi verso i paesi dell'Europa centrale, i registri anagrafici comunali e parrocchiali raccolgono notizie su matrimoni, nascite e morti avvenute oltreoceano a partire dall'ultimo decennio dell'Ottocento. Riguardano, per esempio, Luigi Paolini di Sammardenchia morto il 21 giugno 1888 in America; la nascita a Rosario, in Argentina, di Natale Garbino originario di Cargnacco sempre nello stesso anno. Pochi anni dopo i fratelli Angelo, Paulo, Luigi e Antonio Dorigo, nati a Lovaria ma originari di Cargnacco, raggiungono l'Argentina e gli Stati Uniti. Nel 1898, Angelo Dorigo e Oliva Chiarandini di Reana del Rojale contraggono matrimonio a Rosario, dove nascono i figli Maria e Santo rispettivamente nel 1899 e nel 1901. Nella città argentina nasce, nel 1898, Giuseppe Dorigo, primogenito di Antonio e di Giulia Chiarandini, che nel 1899 dà a luce una figlia, Luigia, questa volta in Italia. I restanti quattro figli (Giovanni, Luigi, Alfredo e Anna) nascono tra 1902 e 1907 a West Hoboken nel New Jersey. La famiglia di Antonio e Giulia Dorigo, quindi, dopo un breve rientro in Italia, espatria nuovamente, questa volta negli Stati Uniti dove abita il fratello Luigi e la cognata Firmina Chiarandini. Antonio, la moglie e i figli sono, tuttavia, gli unici a rimanere oltreoceano perché Paulo e la famiglia di Angelo vengono iscritte nei registri anagrafici per rientro da Rosario nel 1909. Firmina Chiarandini, moglie di Luigi, che muore a New York il 29 novembre 1911, insieme ai due figli Lodovico e Maria Luigia vengono iscritti dagli Stati Uniti nel 1912. Prima della Grande Guerra, le iscrizioni per nascite, matrimoni e morti avvenute nella provincia di Sante Fe e a Rosario in specie sono numerose e potrebbero indicare una preferenze accordata dagli emigrati del territorio comunale di Pozzuolo per la città rispetto, per esempio, a Buenos Aires. E' interessante notare, inoltre, la relativamente elevata percentuale di rimpatri da Rosario e dalla provincia di Sante Fe in generale, situazione che non troverebbe riscontro nel caso dei compaesani approdati a Buenos Aires, tra cui molti di Carpeneto.

Fino alla prima guerra mondiale, quindi, l'Argentina concentra i passaggi verso oltreoceano, mentre la destinazione brasiliana è del tutto marginale: solo la famiglia di Pietro Passon e di Anna Gennaro di Terenzano si porta nello stato di San Paolo e a São Simão, nella zona caffeifera di Riberão Preto, nascono tra 1897 e 1901 i figli Ernesto, Emma e Arturo. I Passon, come molti altri friulani emigrati nelle fazendas del caffe pauliste, rientrano a Pozzuolo nel 1903 14.

Albano Chiandussi (a destra), riceve la medeglia d'oro per i suoi 25 anni di lavoro nella compagnia Italo-Argentina dell'Elettricità. Nato a Carpeneto nel 1926, Albano emigra nel 1948; Buenos Aires primi anni '70

Albano Chiandussi (a destra), riceve la medeglia d'oro per i suoi 25 anni di lavoro nella compagnia Italo-Argentina dell'Elettricità. Nato a Carpeneto nel 1926, Albano emigra nel 1948; Buenos Aires primi anni '70

4. Tra Francia e Argentina: l'emigrazione nel primo dopoguerra

Nel primo dopoguerra le destinazioni estere principali sono nell'ordine la Francia e l'Argentina. Le modalità dei flussi non sono tuttavia completamente omogenei perché mentre Carpeneto divide quasi equamente le partenze tra i due paesi, a Pozzuolo, Sammardenchia e Terenzano il passaggio verso la nazione d'oltralpe è prevalente. Cargnacco e soprattutto Zugliano presentano una diminuzione nel numero dei cancellati che, di regola, sembrano favorire la scelta europea. Secondo i registri parrocchiali, tra le due guerre, solo il pozzuolese Alfredo Calligaris, classe 1902, raggiunge gli Stati Uniti per stabilirsi nel New Jersey. I registri comunali, tuttavia, non segnalano la partenza di Attilio Chiandussi, di Carpeneto, approdato nel Michigan nel 1927 circa e rientrato in Friuli nel 1936. Dopo il 1935 i passaggi verso le città dell'Africa Orientale Italiana (Gondar, Mogadiscio, Addis Abeba, Darai Dana) sono poche e riguardano Carpeneto, Sammardenchia e Pozzuolo.

In Argentina, la città che più spesso ricorre nei registri parrocchiali e comunali è Buenos Aires dove i pozzuolesi trovano l'accoglienza di una famiglia da tempo radicata nella capitale: i Duca. Albina Deganutti in Duca assieme ai figli Luciano, Lucina, Adele, Giuseppe, Anselmo e Attilio è approdata a Buenos Aires nel 1886. Di Luciano ne riferisce con entusiasmo Gaetano Toniatti su “La Patria del Friuli” del 20 novembre 1901:

Il signor Luciano Duca, di cui intendo parlare, venuto in Argentina sullo scorcio dell'anno 1886, spinto dall'avverso destino e che in patria aveva decimata l'agiata posizione economica della sua famiglia, coll'attività e coll'intelligenza ha ora ventuplicate le perdute fortune. Ed è proprietario di moltissime case, palazzi, ville, estanzie , di terreni sparsi per la provincia, che gli danno un reddito immenso”.

Di mestiere farmacista, una professione ricorrente nella famiglia Duca 15, Luciano è proprietario di

una farmacia che è una miniera permanente di lucro, per la sua estesa clientela e per la fama degli specifici di cui è celebre inventore questo Creso friulano. Numerose farmacie di Buenos Aires e di fuori accedono a questa, per le provviste di medicinali all'ingrosso. Ha varie succursali, e il suo credito è tanto cresciuto che si può proclamarlo uno tra i più ricchi e fortunati della sua professione. Né quest'uomo prodigioso per attività, intelligenza ed amore alla scienza, si arresta nel cammino, pensando a godere, come lo potrebbe nella tranquillità, i grandi suoi redditi, che anzi ogni giorno aumenta di attività, e come un eroe nella battaglia, avanza sempre, incoraggiato dalle continue vittorie, ed investe capitali nel commercio e nelle industrie e col suo genio versatile riesce e trionfa in tutto […] Uomini simili pochi ne vanta il Friuli, e forse l'Italia: è quindi meritato il mio elogio, e il plauso del Pubblico, perché oltre un esempio vivente di quanto possa l'uomo colla forza della volontà, è un testimonio eloquente della verità scritta da Lesiona: volere è potere 16.

Non è Luciano, tuttavia, chi diverrà punto di riferimento per i pozzuolesi arrivati in Argentina tra anni Venti e Trenta, ma il fratello Attilio. Dopo essersi laureato a Buenos Aires, Attilio diventa un affermato farmacista: già nei primi anni Dieci del Novecento, egli è proprietario della “Farmacia Científica Duca”, della “Farmacia y Oficina Química Nueva Venezia” e delle “Farmacias y Droguerías Duca”, site nei quartieri di Dock Sud e Sarandí, a sud della capitale argentina. Benché fosse da tempo emigrato in Argentina, Attilio mantiene forti legami con il Friuli e con il paese natio in specie. Rientra a Pozzuolo nel 1911, dove, il 4 settembre, sposa Romana De Cecco; assieme alla moglie raggiunge Buenos Aires nel 1912. Mentre si trova in Italia, Attilio Duca replica ad una lettera inviata a “La Patria del Friuli” da un (anonimo) emigrante friulano in Argentina che lamenta la “squallida miseria” in cui si trovano i compaesani residenti oltreoceano 17. Il 27 luglio 1911, il Duca scrive da Pozzuolo:

Come friulano, ed alla vigilia della partenza verso la nobile Buenos Aires (Rep. Argentina)j, compio il dovere di chiederle un po' di spazio nel suo pregiato giornale, onde mettere le cose a posto, circa l'articolo apparso nel numero di ieri e intitolato: Un triste documento dell'emigrazione nostrana in America. Residente nella Repubblica Argentina da circa 25 anni, dolorosa impressione ha causato nel mio animo l'articolo sopra citato. E più doloroso ancora è che diversi giornali d'Italia si facciano eco sovente di analoghe corbellerie. Certamente, io non intendo uscire in difesa della Rep. Argentina, ma molto meno trovo logico che la si debba denigrare, massime se si considera che colà trovarono pace e fortuna centinaia di nostri compatrioti […] La colonia friulana dell'Argentina è vigorosa; e potrei aggiungere che se questi non hanno la mania delle ricchezze, pure si trovano alcuni da modesti operai divenuti milionari, ad esempio il sig. Stremitz, Marioni e altri. Per terminare dirò che l'Argentina, considerata seconda Patria di quasi 1.500.000 di Italiani, non è adunque la terra di inganno, rovina famiglie, ecc.” 18.

Fortemente legato alla “seconda Patria” argentina, Attilio Duca dimostra, in più di un'occasione, di non aver dimenticato la “piccola patria”. Il 18 gennaio 1912, per esempio, Ugo Masotti, presidente dell'Asilo Infantile “Regina Margherita” di Pozzuolo, ringrazia Attilio Duca per “la generosa offerta di L. 500 da Lei fatta a quest'Asilo Infantile […] il quale ha deliberato d'iscrivere il di Lei nome nel Libro dei Benefattori della Pia Istituzione incaricandomi di porgerLe i suoi più vivi ringraziamenti ed i sensi di perenne sua gratitudine. Nel mentre sono lieto di parteciparLe il deliberato del Consiglio faccio plauso alla di Lei benefica iniziativa ed alle nobili espressioni con cui volle accompagnare la cospicua elargizione, espressioni che dimostrano di quali sentimenti generosi e di quale amore per la piccola Patria la S. V. sia animata. L'Asilo Infantile venne aperto il 2 gennaio corrente e quindi la di Lei offerta in pro del medesimo non poteva giungere in un momento più propizio”. Nel 1913, a nome del Consiglio Amministrativo il Masotti esprime ancora la sua gratitudine per “la nuova prova d'affetto ed attaccamento da Lei data a questa nostra cara istituzione” a cui tramite il compaesano Pio De Cecco pervenne l'offerta di L. 100. Nel 1922 la Società friulana dei veterani e reduci dalle patrie battaglie di Udine accusa ricevuta e ringrazia Attilio Duca per il saldo della sottoscrizione di L. 1.653 “per il Monumento del 26 Luglio 1866 da erigersi in Udine alla memoria dell'ingresso delle Truppe Italiane per la liberazione del Veneto dallo straniero”. Opere di beneficenza che il Duca realizza anche a favore delle istituzioni che raccolgono i connazionali residenti oltreoceano tra cui la Società Veneta di Mutuo Soccorso e la Società Roma di M. S. Istruzione e Previdenza di Avellaneda di Buenos Aires. Il forte impegno civile contraddistingue più membri della famiglia Duca: il nipote di Attilio, Anselmo Zoilo, farmacista a Charata, nella provincia del Chaco, è senatore della Repubblica e operoso “gobernador”, mentre il fratello Hilario Atilio, medico, è sindaco della città di General Rodriguez a Buenos Aires 19.

Tra anni Venti e Trenta altre famiglie di pozzuolesi approdano a Junin nella provincia di Buenos Aires, nella città di Cordoba e a Suardi nella provincia di Santa Fe: molti sono muratori. A Suardi, per esempio, si stabiliscono i fratelli Antonio, Luigi, Eleodoro e Angelo Della Vedova. Luigi, emigrato oltreoceano nel 1920, fu il primo prete di Suardi che lo ricorda ora con una via. In realtà, Antonio Della Vedova è in Argentina già nel 1911, ma si stabilisce definitivamente a Suardi nel 1921 dopo un rientro a Pozzuolo, dove, il 5 ottobre, sposa la compaesana Attilia Delle Vedove. Giunti a Buenos Aires, i coniugi Della Vedova vengono accolti dalla famiglia Duca. Da Suardi, il 30 dicembre 1921, la neo sposa Attilia scrive a Romana, moglie di Attilio Duca:

Devi scusare il mio ritardo nell'inviarti miei più sentiti ringraziamenti per le gentilezze usatemi nei giorni che dimorai in Buenos Aires. Mio marito, appena arrivato, ha già scritto al Signor Attilio, ma a me sembra poco questo se anch'io di mia mano non scrivo queste quattro righe, poiché scrivendole mi sembra d'esser vicina a te un'altra volta. Ti avrei scritto anche prima, ma mi trovava disorientata in questa vasta pianura che ha per confine tanto il cielo. Ora comincio ad orientarmi ed ad usarmi; il viaggio da Buenos Aires a Suardi mi ha affaticata, ma ora mi trovo bene. I paesani sono al lavoro, come pure mio marito ha trovato lavoro pronto. Mi trovo in casa di mio cognato Pre Luigi ed Angelo, siamo tutti assieme. Novità speciali non ci sono, se non la novità, almeno per me, che qui è tutto pieno di cavalette che hanno già mangiato tutto ciò che era di verde di modo che la campagna ora fa più brutta figura che durante l'inverno nei nostri paesi.

Pacifico Della Vedova, invece, nato a Pozzuolo il 29 luglio 1909, approda a Buenos Aires il 3 luglio 1927 per raggiungere il fratello Pensiero, emigrato oltreoceano nel 1926. Grazie all'interessamento di un suo compaesano, Giovanni Garbino, Pacifico, che a Pozzuolo era sarto, lavora per un anno nella Sartoria “Salazar” della capitale argentina. Viene assunto, quindi, da un'importante sartoria dell'elegante via Florida di Buenos Aires e, nel 1933, rileva una piccola bottega nel quartiere di Sarandí: “Allora facevamo fino a 50 completi alla settimana! Inizialmente mi aiutavano due persone, ma dopo dovetti contattare altre quattro. Ebbi la sartoria fino al 1950: quello stesso anno, dopo alcuni problemi di salute, viaggia a Pozzuolo con mia figlia per la prima volta” ricorda Pacifico. Rientrato in Argentina, assieme al compaesano Alberto Minciotti, decide di avviare una fabbrica di succhiotti 20. Valentino Germano, di Zugliano, arriva a Buenos Aires nel 1929 per raggiungere il padre: nei primi anni Sessanta, Valentino è attivo membro della Società Friulana di Buenos Aires 21.

Tra le due guerre, tuttavia, per gli emigrati di Pozzuolo, ma anche per quegli di Sammardenchia e Terenzano, è la Francia la nazione che esercita il maggior richiamo. Il mestiere prevalente è quello del fornaciaio: Mammola Viola ricorda gli anni di lavoro oltralpe del padre Giacomo, emigrato a Soultzbach-les-Bains, vicino Colmar, in Alsazia attorno al 1930 chiamato dal fratello Pietro. Giacomo e la moglie Alba, entrambi di Pozzuolo, raggiungono successivamente Istres, nei pressi del lago di Berre (Provence–Alpes–Cote-d'Azur). Giacomo diventa capo fornaciaio, mentre Alba si occupa del vitto dei numerosi fornaciai friulani, soprattutto di Flaibano e di Buia, reclutati dal cognato Pietro che rientra in patria durante l'inverno per ingaggiare manodopera.

Dopo aver lavorato a Istres, la mia famiglia è tornata in Alsazia per stabilirsi vicino alla Linea Maginot. Nel 1939 sono rientrati in Italia e mio padre si è trasferito a Benevento per lavorare in fornace: nella città campana già vi lavorava un suo fratello, Luigi, che richiamò mio padre. La nostra è una famiglia di emigranti: quattro fratelli di mio padre sono andati in Argentina, a Cordoba; la sorella Erasma è rimasta a Pozzuolo, ma suo marito è andato in Argentina e non è più tornato; l'altra sorella, Giuditta assieme al marito che era di Vicenza, sono emigrati in Alsazia; il fratello Davide, invece, era andato prima in Francia, quindi in Argentina, poi è tornato in Francia”, osserva Mammola Viola 22.

I registri anagrafici parrocchiali e comunali segnalano la presenza di emigranti originari del territorio comunale in diverse città della Francia. Alcune famiglie sono a Foussemagne (i Virgolini e i Gigante per esempio), a Fontaine (i Fasano, i Monte, i Radda) e a Pontarlier (i Duca e i Failutti) nella Franche-Comté (territorio di Belfort), a ridosso dell'Alsazia; i Cecotti e i Marangoni, invece, sono a Langres, nella Champagne-Ardenne (dipartimento Haut-Marne). Negli anni Venti e Trenta non solo motivazioni economiche spingono oltralpe i friulani di Pozzuolo 23. Adelchi Castellani ricorda la partenza in Francia della sua famiglia e di quella dei suoi zii:

Dopo, dal '23, plens di debits, o vevin 172 francs di debit te coperative, e a mi frut mi vevin rifiutât el pan, te coperative… [Nel 1923 il fascismo si era già insediato] Eh sì…, alore gno pari al dîs: “O lin al estero”, e alore cui Virgulins o sin partîts in France, dal '23… jo o cirivi di judâ, ma o eri anchemò frut… […] O erin a Mulhouse, in Alsazie, e li e erin todescs… se no tu vevis 14 ains no tu podevis lâ a vore. Gno barbe Virgulin al ere lât une cinquantine di chilometros plui in su, simpri in zone francese, a Fussmagne, dongje Belfort, e alore jo o soi lât cun lui; el 16 di Mai dal 1924 o ai scomençât a vore intune fornâs a sfracaiami li smans cui modons… o cjapavi nuf francs e vincjecinc par dodis oris di lavor in dì, par sîs dîs par setemane e, par polsâ o levin ancje le domenie matine… O vevi dodis ains e mieç 24.

Altri nuclei originari di Pozzuolo sono nell'Alsazia (a Mulhouse, Buhl e Linthal nel Haut-Rhin; a Riedseltz nel Bas-Rhin); nel Ile-de-France (a Eaubonne, Gennevilliers, Clamart, Élancourt, Trappes, Coignières e a Parigi); nell'Aquitania (a Montayral e Agen nel Lot-et-Garonne); nel Rhône-Alpes (ad Andance nell'Ardèche e a Grenoble nell'Isère); nella Bourgogne (a Nevers, dip. Nièvre) e nella Lorena (a Metz, dip. Mosella). Il 25 agosto 1876, muore a Boulange, nella Mosella, Giuseppe Duca, nato a Pozzuolo nel 1876. Poche sono, invece, le segnalazioni per emigrazione nelle nazione europee che, nel periodo, accolgono altri friulani: il Belgio (Poupehan e Cerexhe-Heuseux nella Wallonia) e il Lussemburgo (Bettembourg). Per gli emigranti di Terenzano le mete migratorie francesi sono abbastanza simili a quelle dei compaesani di Pozzuolo: la Lorena (Étain e Fresnes-en-Woëvre nel dipartimento Meuse); il Midi-Pyrénées (Tolosa, dip. Haut-Garonne); l'Ile-de-France (Bagnolet e Parigi); la Champagne-Ardenne (Langres, dip. Haut-Marne); la Franche-Comté (Fontaine, territorio di Belfort). Nel 1925, i coniugi originari di Terenzano Umberto Mantoessi e Rosa Codutti insieme ai cinque figli (Remo, Giuseppe, Maria, Armida e Linda) si spingono nel dipartimento Haut-Vienne nel Limousin: il 2 marzo 1935, Giuseppe sposa la francese Marcella Carrer a Bujaleuf; qualche mese dopo, la sorella Maria contrae matrimonio con l'italiano Emilio Trevisiol a Eymoutiers. Tra anni Venti e Trenta, sono pochi i compaesani di Carpeneto che raggiungono la Francia (l'Aquitania e il Rhône-Alpes in specie). Quelli di Sammardenchia che risultano essere emigrati nella nazione d'oltralpe sono, invece, più numerosi: si trovano a Hussigny-Godbrange (dip. Meurthe-et-Moselle, Lorena); a Grenoble; a Bellenglise (dip. Aisne) e Amiens (dip. Somme) nella Picardie; a Parigi, Choisy-le-Roi e Eaubonne (Ile-de-France) e ad Arras (Nord – Pas-de-Calais). Luigi Gorizzizzo, Gianni Nazzi e Francesco Fasano di Sammardenchia emigrati nel 1939 circa lavorano, invece, in una azienda agricola tedesca.

Armando Basaldella di Carpeneto (al centro) e altri minatori italiani e friulani scherzano all'uscita di una cava sotterranea di carbone; miniera di S. Albert, regione della Vallonia (Belgio), 1946

Armando Basaldella di Carpeneto (al centro) e altri minatori italiani e friulani scherzano all'uscita di una cava sotterranea di carbone; miniera di S. Albert, regione della Vallonia (Belgio), 1946

5. Dalla Francia, alla Svizzera, al Canada: l'emigrazione nel secondo dopoguerra

Il passaggio clandestino in Francia dopo il 1947 apre ai pozzuolesi una nuova stagione migratoria: alla destinazione argentina e francese di anteguerra, tuttavia, si aggiunge ora il richiamo di altre nazioni. Nel secondo dopoguerra l'unico paese a mantenere il primato della Francia è Terenzano, mentre a Carpeneto, Sammardenchia e soprattutto a Pozzuolo i cantieri edili e le fabbriche della Svizzera diventano meta di emigrazione prevalente. La modalità migratoria più diffusa sembra essere la chiamata tra paesani: durante la sua permanenza in Svizzera, Sieno Monticoli di Carpeneto “richiama” ben 41 persone. Le cancellazioni per l'estero nei registri anagrafici comunali e parrocchiali divergono, tuttavia, da paese a paese. A cavallo tra anni Quaranta e Cinquanta da Terenzano, ma soprattutto da Carpeneto e da Pozzuolo si parte per l'Argentina dove gli emigrati possono contare su una rete paesana consolidata e diffusa. Lorenzo Viola raggiunge Buenos Aires nel 1947; nella capitale argentina trova i zii Pensiero e Pacifico Della Vedova, emigrati negli anni Venti. L'esperienza oltreoceano di Lorenzo Viola è sostanzialmente positiva:

Dopo varie traversie, Lorenzo aprì una fabbrica di giocattoli a Buenos Aires. Grazie a questa fortunata attività, egli riuscì ben presto a raggiungere una certa agiatezza; così, nel 1964, ebbe la possibilità di rientrare in patria dove, dopo una breve permanenza, si sposò. Tornò, quindi, con la moglie in Argentina, dove rimasero per undici anni. Nel 1975, Lorenzo e la sua famiglia rientrarono definitivamente in Italia, dove trasferì anche la sua attività lavorativa 25.

A Sammardenchia e a Terenzano il principale destino latino-americano è il Venezuela, mentre nell'America del Nord il Canada, soprattutto negli anni a cavallo tra 1940 e 1950, è approdo solo per gli emigrati di Carpeneto e, in minor misura, di Pozzuolo. I pozzuolesi, tuttavia, sembrano preferire l'Australia (Sydney, Wollongong e Balgownie nel Nuovo Galles del Sud; Sorrento Gold Coast nel Queensland; Melbourne e Strathmertom nel Victoria), che diventa destinazione migratoria anche per i compaesani di Terenzano e Sammardenchia. Qualche decennio più tardi, Franco Ermacora, di Sammardenchia, classe 1937, si spinge in Nuova Caledonia: quando Franco raggiunse la colonia francese nell'oceano Pacifico, nel 1970, gli italiani, tra cui diversi friulani, erano circa 700. Pur relativamente marginali, le partenze per il Belgio non risparmiano nessuna frazione e, secondo le cancellazioni anagrafiche comunali e parrocchiali, sono più consistenti, nell'ordine, a Sammardenchia, Carpeneto, Pozzuolo, Zugliano e Terenzano. In quasi tutti i casi la destinazione è la Wallonia (Charleroi, La Louvière, Mouscron, Tournai, Liegi, Marcinelle, Grâce-Hollogne, Seraing, Courcelles, Epinois, Sivry, Braine-le-Comte e Haine-Saint-Paul), mentre l'impiego in miniera rappresenta spesso il primo passaggio nel mercato di lavoro locale. In Svizzera, ma anche in Francia, le principali aree di emigrazione nel secondo dopoguerra tendono a coincidere con le località di attuale residenza dei pozzuolesi iscritti all'A.I.R.E. comunale. Tra gli emigrati di Carpeneto, per esempio, quegli che attualmente dimorano nel cantone Zurigo (a Tann, Urdorf, Wallisellen, Thalwil e nella stessa Zurigo) sono più numerosi di quanti abitano nelle altre città della Confederazione (a Locarno nel Ticino; Muotathal, Steinen e Schwyz nello Schwyz, a Berna e a Ginevra). I compaesani di Sammardenchia, invece, non sembrano concentrarsi in un particolare cantone: sono infatti nei cantoni Vaud (a Losanna e a Cottens), Berna (a Rüfenacht e a Berna), San Gallo (a San Gallo), Basel-Landschaft (a Basilea e a Allschwill), Lucerna (a Kriens e a Lucerna), Zurigo (a Winterthur e a Zurigo), Aargau (a Bremgarten), Ginevra (a Ginevra), Neuchâtel (a Le Geneveys-sur-Coffrane e a Boudry) e Thurgau (a Frauenfeld). I pozzuolesi sono anch'essi dispersi sul territorio elvetico (a Ginevra, Stansstad, Meyrin, Basilea, Lausen, Solothurn, Sciaffusa, Zug, Liestal) con una maggior presenza tuttavia nel Vaud (a Losanna, Le Sentier, Morges, Renens, Grancy, Yverdon-les-bains) e Zurigo (a Oberglatt, Winterthur e Zurigo). Da Terenzano si parte soprattutto verso la Francia e le regioni di destinazioni coincidono praticamente con quelle del primo dopoguerra: l'Ile-de-France e il Rhone-Alpes (Nantua). Ambedue regioni accolgono, inoltre, altri emigrati di Pozzuolo e di Carpeneto.

Oltreoceano, in Argentina, il luogo di approdo è di regola Buenos Aires e in minor misura Rosario e Cordoba. In Venezuela i molti friulani di Sammardenchia e Terenzano sono rispettivamente a Valencia e a Caracas, mentre in Canada i compaesani di Carpeneto e di Pozzuolo sono tanto nell'Ontario (Toronto, Windsor e Sault Sainte Marie) quanto nel Quebec (Montreal, Anjou e Laval). Aldo Chiandussi, nato a Carpeneto il 7 novembre 1941, raggiunge Montreal nel 1963, dopo un'esperienza migratoria in Francia prima e in Svizzera poi.

Nel 1959 sono emigrato in Alta Savoia, dove avevo due mie fratelli: Orfeo, partito clandestinamente nel 1948, e Nereo andato via un anno dopo. In Francia lavoravo come saldatore e meccanico in una fabbrica che faceva gru. Avevo imparato il mestiere a Udine, a quattordici anni. Mi sono fermato in Francia fino il 1962. Dopo, per migliorare le mie condizioni economiche, ho deciso di trasferirmi in Svizzera, a Zurigo, dove lavorava un mio compaesano, Enzo Corubolo. Diversamente dall'Alta Savoia, a Zurigo c'erano molti friulani, anche di Carpeneto e Pozzuolo. Ho subito cominciato a lavorare in una grossa azienda come saldatore, ma nel 1963 mi sono trasferito a Montreal. Avevo fatto domanda per emigrare in Canada o in Australia. In realtà, in Svizzera non mi trovavo male, ma avevo il miraggio dell'America: da allora sono rimasto in Canada 26.

A cavallo tra anni Cinquanta e Sessanta, infine, alcuni emigranti di Carpeneto e di Pozzuolo si stabiliscono nel Sud Africa: attualmente sono a Johannesburg, Benoni, Umkomaas, Kloof e Boksburg.

“Pozzuolo, Carpeneto, Sammardenchia, Terenzano, Cargnacco e forse un po' meno Zugliano […] sono comunità che hanno posto radici ai quattro venti: tanto lontane e da tanto tempo che c'è il rischio di dimenticarle, come sta avvenendo per il resto del Friuli”, osserva Ottorino Burelli nel 1995 27. Gli emigrati tuttavia non hanno scordato i borghi che lasciarono molti anni fa. Le risposte alla verifica realizzata recentemente dal Comune di Pozzuolo del Friuli, ricche di indicazioni e notizie, dimostrano che neanche i discendenti hanno cancellato la memoria dei paesi di origine, tanto meno i percorsi migratori di genitori, nonni e bisnonni. Invero, la storia dell'emigrazione nel territorio comunale di Pozzuolo non sembra poi dissociarsi tanto dal percorso di vita di Domenico Failutti, pittore di Zugliano, che “aveva girato mezzo mondo lasciando ovunque i segni della sua arte” 28. Per molti emigrati di Pozzuolo, Carpeneto, Sammardenchia, Cargnacco, Terenzano e Zugliano la traccia lasciata all'estero fu il proprio lavoro e la cultura della terra d'origine.

6. Conclusione. La comunità virtuale: le altre Pozzuolo, Carpeneto, Sammardenchia, Cargnacco, Terenzano e Zugliano

La ricerca sui pozzuolesi e sui loro discendenti residenti all'estero fa parte di un ampio progetto che cerca di definire le caratteristiche delle comunità dei friulani emigrati, dei loro figli, nipoti e pronipoti che vivono fuori dai confini nazionali. Il progetto mette al centro dell'analisi il singolo paese perché il rapporto che lega le comunità in patria e all'estero è tanto più forte quanto maggiori sono i contatti familiari e paesani. Questa ricerca, quindi, come quelle già concluse a Resia e a Comeglians, o quelle già avviate a Basiliano e Fagagna, mentre trascrive i cancellati per l'estero nelle anagrafi comunali e parrocchiali, interpella i residenti in paese per recuperare i nomi dei parenti e dei compaesani lontani che, comunque, hanno mantenuto rapporti con la famiglia e con la comunità. Allo stesso tempo, chiama direttamente in causa gli emigrati e i loro discendenti che possono così segnalare le caratteristiche quantitative e qualitative della loro esperienza all'estero. La schedatura dei pozzuolesi residenti fuori dall'Italia è solo la prima fase del recupero di una comunità, indubbiamente virtuale, ma non mera astrazione o creazione volontaristica 29. Non si tratta, come fa l'“anagrafe italiani residenti all'estero” di stendere un elenco delle persone che hanno mantenuto la cittadinanza italiana. Figli, nipoti e pronipoti degli emigrati, seppure ormai parte dei paesi esteri dove sono nati e cresciuti, spesso dimostrano interesse ad allacciare rapporti con la patria degli antenati. Delineare i tratti di questo gruppo precede ogni tentativo di ri-costruire un canale di dialogo. Per chi vive all'estero da argentino, canadese, svizzero, australiano, francese o venezuelano, per esempio, ma con radici a Pozzuolo, Carpeneto, Sammardenchia, Cargnacco, Terenzano e Zugliano, ri-scoprire e mettersi nuovamente in contatto con i borghi di genitori, nonni e bisnonni rappresenta un modo per tenere viva un'identità aperta e complessa. Per le comunità di Pozzuolo, Carpeneto, Sammardenchia, Cargnacco, Terenzano e Zugliano, che hanno spesso rimosso un passato fatto di povertà e di diffusa emigrazione, ri-conoscere all'estero parenti, amici e compaesani permette di confrontare altri modelli di vita, livelli di socialità e percorsi culturali che potrebbero rendere più ricca la vita di ogni giorno.

1 Cfr. J. GROSSUTTI, La comunità di Frisanco all'estero, traccia per un'anagrafe , in N. CANTARUTTI (a cura di), “Commun di Frisanco”. Frisanco, Poffabro, Casasola , Maniago, Grafiche Lema, 1995, pp. 277-294; J. GROSSUTTI, Gjermaneoz pal mont. I tolmezzini all'estero. Quantificazione ufficiale e comunità reale , in G. FERIGO – L. ZANIER (a cura di), Tumieç, Udine, Società Filologica Friulana, 1998, pp. 111-124; F. MICELLI, Abbozzo di anagrafe dei resiani all'estero , in AA.VV., Ti rosajanski po sfetu. I resiani nel mondo , Resia, Comune di Resia, 2001, pp. 5-7; J. GROSSUTTI, L'emigrazione nella Val di Resia: descrizione di una comunità per il mondo , in AA.VV., Ti rosajanski … cit., pp. 8-9; F. MICELLI – J. GROSSUTTI (a cura di), Comeglianots pal mont. I comeglianotti nel mondo , Comeglians, Comune di Comeglians, 2002.

2 Cfr. A. NAZZI PASCHIN, Preistoria e storia di Sammardenchia , Zugliano, Digigraf, s. d., p. 51.

3 Cfr. T. RIBEZZI, Fra passato e presente: attraverso il racconto momenti di vita paesana , in G. BERGAMINI (a cura di), Pozzuolo del Friuli , Udine, Arti Grafiche Friulane, 1995, p. 157. Sull'importanza del lavoro stagionale nelle “Germanie” si vedano inoltre le testimonianze dei pozzuolesi Gemma Duca (p. 80), Concetta Brunisso (p. 82), Aleandro De Cecco (p. 90) e Anna Duca (p. 107) nel volume di G. VIOLA, No vin durmide une lus. Testimonianze popolari nella Grande Guerra in Friuli , Udine, Aghe di Poc, 1987. Per una riflessione complessiva sull'emigrazione nel territorio comunale di Pozzuolo cfr. invece O. BURELLI, Territorio ed emigrazione , in G. BERGAMINI (a cura di), Pozzuolo … cit., pp. 169-181.

4 Cfr. G. PICOTTI, Caratteri economico-sociali dell'emigrazione nel circondario di Udine , in “La Patria del Friuli”, 6 novembre 1909. Nel territorio comunale esistevano, allora, tre fornaci: una a Terenzano, una a Pozzulo e una a Sammardenchia, che funzionò nei casali Pravisani.

5 Sul lavoro di fanciulli e ragazzi friulani nelle fornaci e nei cantieri tedeschi cfr. M. ERMACORA, La scuola del lavoro. Lavoro minorile ed emigrazione in Friuli (1900 - 1914), Udine, Ente Regionale per i Problemi dei Migranti, 1999.

6 Cfr. G. COSATTINI, L'emigrazione temporanea del Friuli , Udine, Direzione Regionale del lavoro assistenza sociale emigrazione, 1983 (saggio introduttivo di F. Micelli); F. MICELLI, Stagioni, luoghi e parole: le lettere di un emigrante temporaneo (1905-1915) , in A. D'AGOSTIN – J. GROSSUTTI (a cura di), Ti ho spedito Lire cento. Le stagioni di Luigi Piccoli, emigrante friulano. Lettere famigliari (1905-1915) , Pordenone, Edizioni Biblioteca dell'Immagine, 1997, pp. 9-57.

7 Cfr. Archivio della Curia Arcivescovile di Udine (d'ora in poi ACAU), Visite pastorali, Documenti, vol. 20, fasc. 202, Carpeneto 1912.

8 Cfr. ACAU, Visite pastorali, Documenti, vol. 3, fasc. 29, Pozzuolo 1912 e vol. 2, fasc. 15, Cargnacco 1912.

9 Cfr. ACAU, Visite pastorali, Documenti, vol. 4, fasc. 33, Sammardenchia 1912; fasc. 33, Terenzano 1912 e fasc. 35, Zugliano 1912.

10 Cfr. ACAU, Visite pastorali, Documenti, vol. 3, fasc. 29, Pozzuolo 1920 e vol. 20, fasc. 202, Carpeneto, 1912.

11 Cfr. B. M. PAGANI , L'emigrazione friulana dalla metà del secolo XIX al 1940 , Udine, Arti Grafiche Friulane, 1968, pp. 131 e 152.

12 Le notizie sulle condizioni di vita all'estero che GioBatta Piva invia da San Lorenzo si inquadrano in una vivace polemica tra chi favorisce i passaggi oltreoceano e chi, invece, con più prudenza, sostiene l'importanza del fatto che “chi abbandona il proprio paese sappia almeno quale destino lo attende, e si assicuri prima di partire, per quanto è possibile, delle condizioni che gli verranno fatte”; cfr. G. L. PECILE, Cronaca dell'Emigrazione , in “Bullettino della Associazione Agraria Friulana”, 1878, v. I, p. 8. Per un'analisi del valore delle lettere, anche all'interno del dibattito politico sull'emigrazione transoceanica tra Ottocento e Novecento cfr. F. MICELLI, Emigrazione friulana (1815-1915). Liberali e geografi, socialisti e cattolici a confronto, in “Qualestoria”, n. s., 1982, n. 3, pp. 5-38; E. FRANZINA, Merica! Merica! Emigrazione e colonizzazione nelle lettere dei contadini veneti in America Latina 1876-1902 , Milano, Feltrinelli Economica, 1979; G. e A. di CAPORIACCO, 1877-1880 Coloni friulani in Argentina, in Brasile, Venezuela, Stati Uniti, Reana del Rojale, Chiandetti Editore, 1978, pp. 107-175.

13 Cfr. G. TONIATTI, Da Buenos Ayres. Un giro pei campi – Un colono friulano – Caccia – Considerazioni e verità , in “La Patria del Friuli”, 2 maggio 1902.

14 Cfr. J. GROSSUTTI, Da Vallegher oltreoceano. Emigranti canevesi in Brasile fine Ottocento , in G. P. GRI (a cura di), Caneva , Udine, Società Filologica Friulana, 1997, pp. 367-384

15 Dei figli di Giuseppe Duca e Albina Deganutti, esercitano la professione di farmacisti Luciano, Attilio e Giuseppe (José) proprietario della “Farmacia y Drogheria del Pueblo” nella località di Ameghino (già Halsey) nella provincia di Buenos Aires. Tra i nipoti, invece, quasi tutti sono farmacisti o idonei in farmacia, quindi, Obes (figlio di Luciano), Hugo (figlio di Lucina e Fernando Degano), Adela (figlia di Adele e Lorenzo Vannetti), Albina e Tulio (figli di José e Julia Calcagno), Hilario Atilio e Anselmo Zoilo (figli di Anselmo ed Emilia Crosatto) e, infine, Alicia e José (figli di Attilio e Romana De Cecco).

16 Cfr. G. TONIATTI, Un friulano che onora la Patria , in “La Patria del Friuli”, 20 novembre 1901.

17 Cfr . Un triste documento dell'emigrazione nostrana in America , in “La Patria del Friuli”, 20 luglio 1911.

18 Cfr. A. D., A proposito dell'emigrazione in America , in “La Patria del Friuli”, 29 luglio 1911.

19 Testimonianza orale di Tito Marioni (anch'egli farmacista e genero di Attilio Duca), raccolta da chi scrive a Buenos Aires nel mese di aprile 1998.

20 Testimonianza di Pacifico Della Vedova raccolta da chi scrive a Buenos Aires nel mese di aprile 1998.

21 Cfr. “Fogolâr Hogar”, 1963, n. 31, pp. nn.

22 Testimonianza di Mammola Viola raccolta da chi scrive a Pozzuolo del Friuli nel mese di gennaio 2002.

23 Sull'emigrazione in Francia e sulle motivazioni economiche e politiche che, tra le due guerre, spingono molti friulani a varcare le Alpi cfr. F. MICELLI , Geografie dell'emigrazione: i friulani in Francia (1919-1926) , in “Metodi e Ricerche”, n. s., XVII (1998), n. 1, pp. 41-44; ID., La présence frioulane en France dans l'entre-deux-guerres , in M. COLIN (a cura di), L'immigration italienne en Normandie de la Troisième république à nos jours. De la différence à la transparence , Caen, Musée de Normandie, 1998, pp. 146-153 ; J. GROSSUTTI, Les coopératives de travail des maçons frioulans en France , in M. COLIN (a cura di), L'émigration-immigration italienne et les métiers du batiment en France et en Normandie , Actes du colloque de Caen (24-26 novembre 2000), Caen, Musée de Normandie, 2001, pp. 55-68; J. GROSSUTTI – F. MICELLI (a cura di), L'altra Tavagnacco. L'emigrazione friulana in Francia tra le due guerre , Atti della Giornata di Studio Feletto Umberto 24 marzo 2000, Pasian di Prato, Comune di Tavagnacco, 2003.

24 Cfr. AA.VV., La storia di Adelchi Castellani. Martino, garibaldino in Spagna. Marco, partigiano in F riuli. Molotov, per i compagni di Zugliano , Pozzuolo del Friuli, Associazione Culturale “L'Officina delle Memorie”, 2004, p. 21. (Dopo, nel 1923, eravamo pieni di debiti, avevamo fatto 172 lire di debiti nella cooperativa e, a me, che ero bambino, si erano rifiutati di dare il pane, nella cooperativa… [Nel 1923 il fascismo si era già insediato] Eh, si…, quindi mio padre ha detto: “Andiamo all'estero”, e dunque coi Virgolini siamo partiti in Francia, nel '23… io cercavo di aiutare, ma ero ancora bambino… […] Eravamo a Mulhouse, in Alsazia, li erano tedeschi… se non avevi 14 anni non potevi lavorare. Mio zio Virgolini era andato una cinquantina di chilometri più a nord, sempre in zona francese, a Fussmagne, vicino Belfort e, dunque, io sono andato con lui; il 16 maggio 1924 ho cominciato a lavorare in una fornace a distruggermi le mani con i mattoni… prendevo nove franchi e venticinque centesimi per dodici ore di lavoro al giorno, sei giorni su sette e, per riposare andavamo anche la domenica mattina… Avevo dodici anni e mezzo).

25 Cfr. C. LONGHINO – A. CESARIO – B. BREDA, Testimonianza di emigrazione a Pozzuolo del Friuli , Università degli Studi di Udine, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Geografia, a. a. 1989-1999 (docente J. Grossutti), pp. 4-5.

26 Testimonianza di Aldo Chiandussi raccolta da chi scrive a Udine nel mese di aprile 1998.

27 Cfr. O. BURELLI, Territorio … cit., pp. 180-181.

28 Cfr. La morte del pittore Failutti , in “Il Lavoratore Friulano”, 26 maggio 1923.

29 Sul concetto di comunita virtuale cfr. F. MICELLI, Abbozzo di anagrafe dei comeglianotti all'estero , in F. MICELLI – J. GROSSUTTI (a cura di), Comeglianots pal mont… cit., pp. 9-10.

Attestato rilasciato dal Comune di Pozzuolo ad Antonia Della Vedova che parte per l'Argentina

Attestato rilasciato dal Comune di Pozzuolo ad Antonia Della Vedova che parte per l'Argentina Albano Chiandussi (a destra), riceve la medeglia d'oro per i suoi 25 anni di lavoro nella compagnia Italo-Argentina dell'Elettricità. Nato a Carpeneto nel 1926, Albano emigra nel 1948; Buenos Aires primi anni '70

Albano Chiandussi (a destra), riceve la medeglia d'oro per i suoi 25 anni di lavoro nella compagnia Italo-Argentina dell'Elettricità. Nato a Carpeneto nel 1926, Albano emigra nel 1948; Buenos Aires primi anni '70  Armando Basaldella di Carpeneto (al centro) e altri minatori italiani e friulani scherzano all'uscita di una cava sotterranea di carbone; miniera di S. Albert, regione della Vallonia (Belgio), 1946

Armando Basaldella di Carpeneto (al centro) e altri minatori italiani e friulani scherzano all'uscita di una cava sotterranea di carbone; miniera di S. Albert, regione della Vallonia (Belgio), 1946